De la violence routière à la résilience

L’Entre deux

Chapitre 3

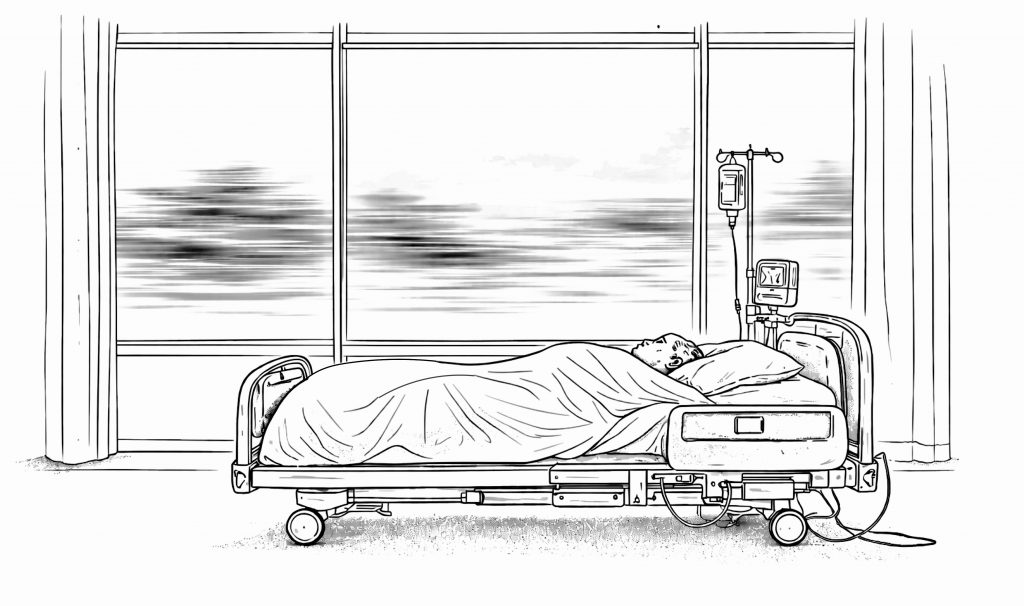

Après la deuxième opération, je passe encore quelques jours en soins intensifs.

Malgré la douleur et la dépendance, je m’y sens en sécurité. La présence constante des soignants, le rythme régulier des passages, la vigilance permanente forment une enveloppe rassurante. Après ce que je viens de traverser, je ne pensais pas pouvoir un jour dire cela, mais je m’y sens bien.

Peu à peu, je m’installe dans une forme de routine. Je comprends le fonctionnement du service. Je reconnais les soignants à leurs pas, à leur voix, à leur manière de s’approcher de mon lit. J’attends chaque jour la visite de mon épouse, de mon fils ou de ma fille aînée. Ces moments balisent le temps.

C’est à cette période que l’on me propose de rencontrer la psychologue du service. Je n’en ressens pas vraiment le besoin. J’ai le sentiment de tenir, de gérer, de faire face. Avec le recul, je sais que j’aurais eu tout intérêt à ne pas négliger cet aspect-là. Mais, à ce moment précis, j’accepte surtout par ouverture, sans réelle conviction. Lorsque elle entre dans la chambre, je suis surpris de reconnaître une ancienne collègue. Nous avons travaillé dans le même établissement, des années auparavant. À l’époque, nous partagions souvent nos repas du midi, à la cantine. Une grande partie de sa visite est consacrée à évoquer cette période passée. C’est un moment agréable, presque hors du temps : une parenthèse douce dans un quotidien médicalisé.

Neuf jours après l’accident, je suis transféré dans le service d’orthopédie. Je quitte un environnement devenu familier pour un service inconnu. On m’installe dans une chambre où je passe ma première nuit hors du service de réanimation.

L’équipe de nuit — une infirmière et une aide-soignante — se présente et m’explique que je peux appuyer sur la sonnette à ma disposition pour obtenir une aide immédiate en cas de besoin.

Je découvre rapidement que la notion d’« immédiat » peut être assez relative.

Je n’arrive pas à dormir. Ni la nuit. Ni le jour. On me propose un relaxant, qui me plonge dans un état étrange, à mi-chemin entre l’éveil et le sommeil, sans véritable repos.

Dès que je peux utiliser mon téléphone, je décide de passer quelques appels.

D’abord à un couple de mon village, Marie-Paule et Francis. Je les remercie d’avoir soutenu mon épouse pendant ces jours difficiles.

Puis, en visio, avec des amis anglais qui, par l’intermédiaire des réseaux, ont compris qu’il s’était passé quelque chose de grave. Je les rassure.

Avec la complicité d’une aide-soignante, qui me rend présentable en dissimulant le métal et les tubes qui entrent dans mon corps, et celle d’une collègue, Aurélie, je parviens à entrer en contact, par surprise, avec mes étudiants au début d’un cours. Leur joie me touche profondément.

Vient ensuite le temps des visites.

Mon épouse, mon fils ou ma fille aînée viennent chaque jour.

Le gendarme présent sur les lieux de l’accident vient également recueillir ma déposition et mon dépôt de plainte. J’apprends plus tard qu’en raison d’une ITT de 360 jours, le procureur s’est saisi du dossier.

Une bonne surprise : mon ami Joachim, qui, par la suite, me rendra visite quasiment tous les week-ends durant toute la longueur de mon hospitalisation.

Ma sœur fait le déplacement depuis le sud de la France.

Ma fille cadette et sa famille, vivant en Angleterre, réussissent à se libérer quelques jours pour venir me voir.

Je ne peux pourtant pas profiter pleinement de cette dernière visite.

Une première infection liée à une bactérie multirésistante se déclare. Il s’agit d’un Pseudomonas, accompagné d’une forte fièvre.

Une nuit, ma température monte brutalement. Des convulsions apparaissent. L’infirmière ouvre les fenêtres et dispose des poches de glace autour de mon corps. L’inquiétude des soignants est palpable.

Le lendemain matin, un scanner est réalisé à la recherche de collections infectieuses qui auraient nécessité un retour au bloc. Heureusement, l’infection étant localisée au système urinaire, un traitement antibiotique par voie intraveineuse est décidé.

Un médecin m’informe qu’une demande d’admission a été envoyée aux trois centres de rééducation de l’agglomération troyenne. Je demande si je peux choisir le centre. La réponse est honnête :

— En théorie, oui ; en réalité, ce sera celui qui aura une place en premier.

Quelques jours plus tard, j’apprends que le centre COS Pasteur a répondu favorablement. Le transfert ne pourra cependant se faire qu’une fois la fièvre retombée.

Dans l’attente, on tente de m’installer, les après-midi, dans un fauteuil. Trois soignants, à l’aide d’un lève-malade et en maintenant les fixateurs, me transfèrent avec difficulté. Les blessures à la hanche et au pied rendent la position assise insupportable. On ne peut me laisser que quelques minutes ainsi.

J’appréhende terriblement ce moment de la journée.

Après cinq jours. Cinq tentatives infructueuses. Un aide-soignant s’emporte :

— Vous n’y mettez vraiment pas du vôtre. Vous verrez, à Pasteur, ça ne se passera pas comme ça. Ils ne vont certainement pas vous laisser dans le confort de votre lit toute la journée.

Apparemment, il pense que ma douleur est simulée.

Ses paroles font basculer quelque chose en moi. À partir de cet instant, l’image que je me fais de Pasteur change radicalement. Ce n’est plus un lieu d’espoir ni de reconstruction, mais celui d’une longue souffrance annoncée. Finalement, on décide de ne plus tenter de m’asseoir « au fauteuil ».

Puis vient ce moment où je cesse de savoir où j’en suis.

Je ne suis plus entre la vie et la mort. Je ne suis pas encore sur le chemin de la reconstruction. Je suis suspendu. Dans un temps sans contours, sans échéance, sans récit. Une parenthèse durant laquelle j’ai le sentiment de ne pas avancer — ni même d’exister vraiment.

Les médecins entrent, parlent entre eux, échangent avec les infirmières. Ils évoquent mon corps comme on évoque un dossier complexe. Quand ils me regardent, c’est rarement pour me parler. Et lorsqu’ils le font, leurs mots restent vagues, prudents, comme s’ils ne voulaient surtout rien promettre.

Je cherche à comprendre ce qui va m’arriver. Je n’entends que des phrases sans direction.

À force, je commence à me sentir de trop.

Comme si ma présence gênait une mécanique qui fonctionne très bien sans moi.

Je ne sais pas encore ce qui m’attend à Pasteur.

Ce transfert prend la forme d’une promesse autant que d’une menace.

On me parle de rééducation, de progrès, d’avenir. Mais, dans mon esprit, les images se sont brouillées. La douleur, les paroles maladroites, l’attente ont laissé des traces.

Je quitte un lieu où je n’avance plus, pour un autre dont j’ignore tout.